von Maike Billen, Maike Behrendt, Jana Leonie Peters, Florian Sauer, Stefan Wagner, Mira Warné, Carina Weinmann, Charlotte Wiemer und Marc Ziegele

Mitsprache liegt im Trend. Immer öfter setzen staatliche Stellen auf die Einbindung der Bürger*innen in politische Entscheidungsprozesse – sei es durch losbasierte Verfahren im Format der Bürgerräte oder über Plattformen wie mein.berlin.de, auf denen Themen wie Baupläne, Freizeitstätten oder Stadtteilkassen diskutiert werden. Das Gros dieser Beteiligungsverfahren findet in den Ländern und Kommunen statt. Aber auch im Bund tut sich etwas. So setzte der Bundestag zuletzt einen Bürgerrat zum Thema „Ernährung“ ein. Hierbei diskutierten die Teilnehmenden abwechselnd in Präsenz und digital. Aber wie gut funktioniert Bürger*innen-Beteiligung online? Und wie können neuere, auf Künstliche Intelligenz (KI) basierende Technologien das Verfahren verbessern? Diesen Fragen sind wir in unserem Forschungsprojekt nachgegangen, in dem ein experimentelles Online-Beteiligungsverfahren durchgeführt wurde. Die Studie ist Teil des UPEKI-Projektes. Die Abkürzung steht für: „Unterstützung politischer Entscheidungen durch Künstliche Intelligenz (KI)“ (mehr dazu hier). Wie genau die Studie ablief und welche ersten Erkenntnisse wir daraus ziehen, stellen wir euch nun vor.

Die Feldphase der Studie ging von Juli bis August 2024. Durchgeführt hat sie ein interdisziplinäres Team aus Informatiker*innen sowie Kommunikations- und Politikwissenschaftler*innen. Der Kern des simulierten Beteiligungsverfahrens war eine 10-tägige Diskussion auf einer Online-Plattform zu einer politischen Streitfrage. Bei der Frage ging es um die Legalisierung aktiver Sterbehilfe (siehe obiges Bild). Anschließend haben die Teilnehmenden abgestimmt, ob sie für oder gegen die Legalisierung sind. Vor, während und nach der Diskussion haben wir Umfragen durchgeführt, um weitere Informationen sammeln zu können. Das Besondere an der Diskussion war, dass die Teilnehmenden zufällig in Kleingruppen aufgeteilt wurden und dann auf Plattformen diskutierten, die mit unterschiedlichen Features ausgestattet waren: In einigen Gruppen waren in den Plattformen KI-basierte Funktionen ergänzt, zum Beispiel eine automatisierte Identifikation von hochwertigen Beiträgen, in anderen Gruppen war das nicht der Fall.

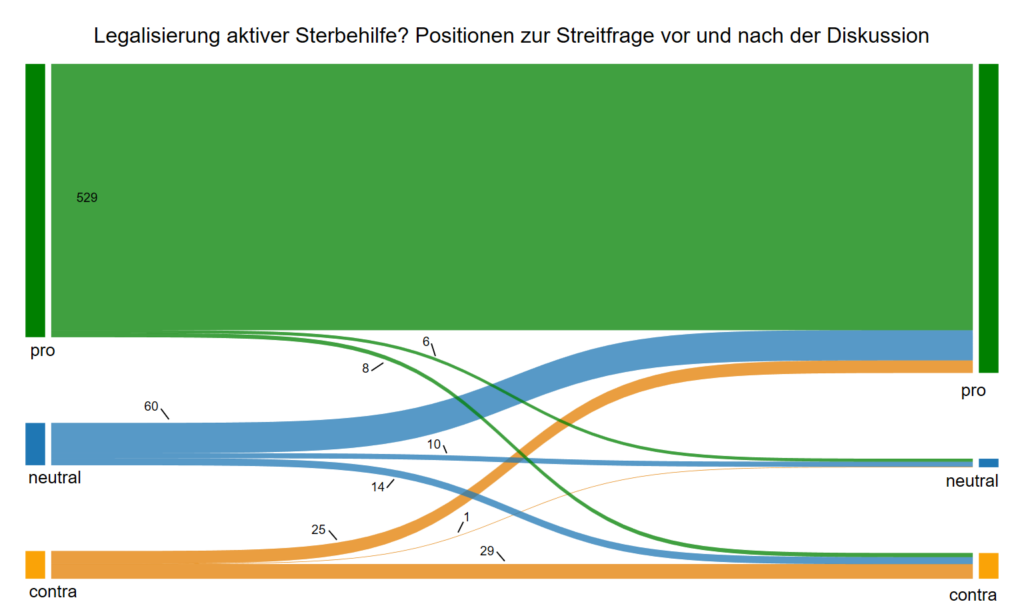

Meinungsspektrum zur Streitfrage – Annäherungen im Zeitverlauf?

In der folgenden Grafik ist dargestellt, wie viele Personen bei ihrer inhaltlichen Position, die sie vor der Diskussion hatten, blieben oder davon abrückten. 543 von insgesamt 682 Teilnehmenden waren vor der Diskussion für die Legalisierung aktiver Sterbehilfe. Von diesen hat sich auch nur ein Bruchteil umorientiert: 529 Personen blieben im Lager der Befürworter*innen, 6 Personen positionierten sich später neutral, 8 Personen entwickelten eine ablehnende Haltung. Mehr Bewegung gab es bei den Teilnehmenden, die anfänglich neutral eingestellt waren: Vor der Diskussion positionierten sich 84 Personen neutral. Davon blieben 10 Personen neutral, 60 wechselten zur Befürwortung und 14 tendierten nach der Diskussion zur Ablehnung. Ob sich die Teilnehmenden durch die Sichtweisen und Argumente der anderen überzeugen lassen haben oder ob sie sich der Mehrheitsmeinung angepasst haben, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Auch wenn wir aufgrund der gewählten Methode zur Stichprobenziehung nicht so einfach auf die Gesamtbevölkerung schließen können, so deckt sich das Stimmungsbild in der Tendenz doch sehr gut mit repräsentativen Umfragen wie dieser. Dagegen konnten sich die Parteien im Bundestag bislang auf keine neue Regelung zur aktiven Sterbehilfe einigen (siehe mehr dazu hier).

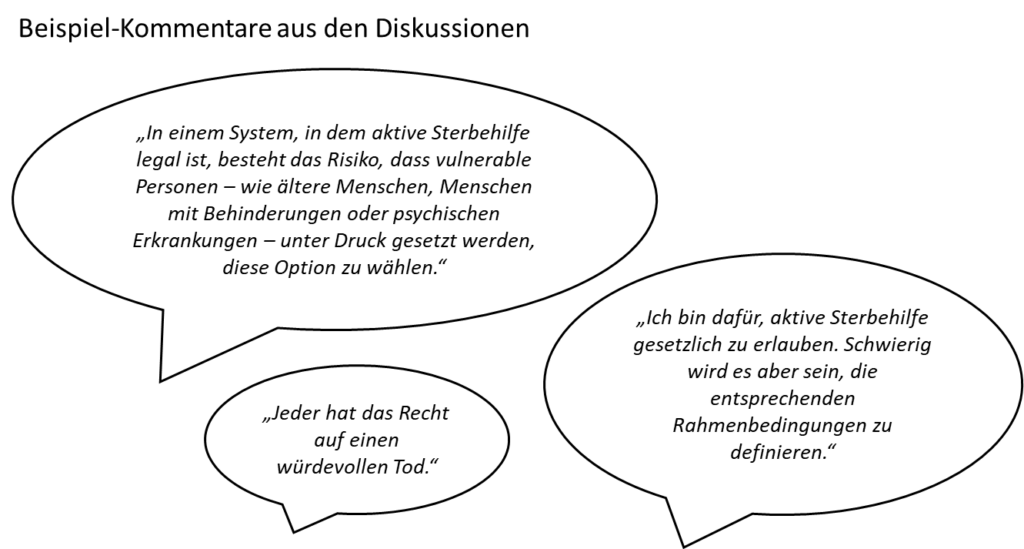

Die Diskussionen im Überblick – was hat die Teilnehmenden beschäftigt?

Themen und Positionen, die die Teilnehmenden in den Diskussionen häufig vorbrachten, betrafen etwa Fragen der Autonomie und Selbstbestimmung, würdevolles Sterben, ethische und moralische Dilemmata für Ärzt*innen und Angehörige, religiöse Bedenken, Missbrauchsgefahren oder Alternativen wie die Palliativmedizin. In Positionen, die viel Zuspruch erfahren haben, wurde kritisiert, dass die aktuelle Gesetzeslage zu restriktiv und unklar sei. Was die Dynamik der Diskussionen betrifft, so nahm zwar die Anzahl der Beiträge über die 10 Tage hinweg ab, allerdings wurde der Austausch dafür konkreter: Erst wurde eher grundlegend über die Streitfrage diskutiert, dann das Thema durch das Teilen persönlicher Geschichten greifbar gemacht und schließlich wurden die Beiträge auch technisch, indem der Fokus auf mögliche gesetzliche Lösungen und Folgen gelegt wurde. Die Diskussionen hatten also emotionale Momente, der Großteil der Kommentare war aber sachlich.

Wissen zum Thema – Lernen durch Austausch?

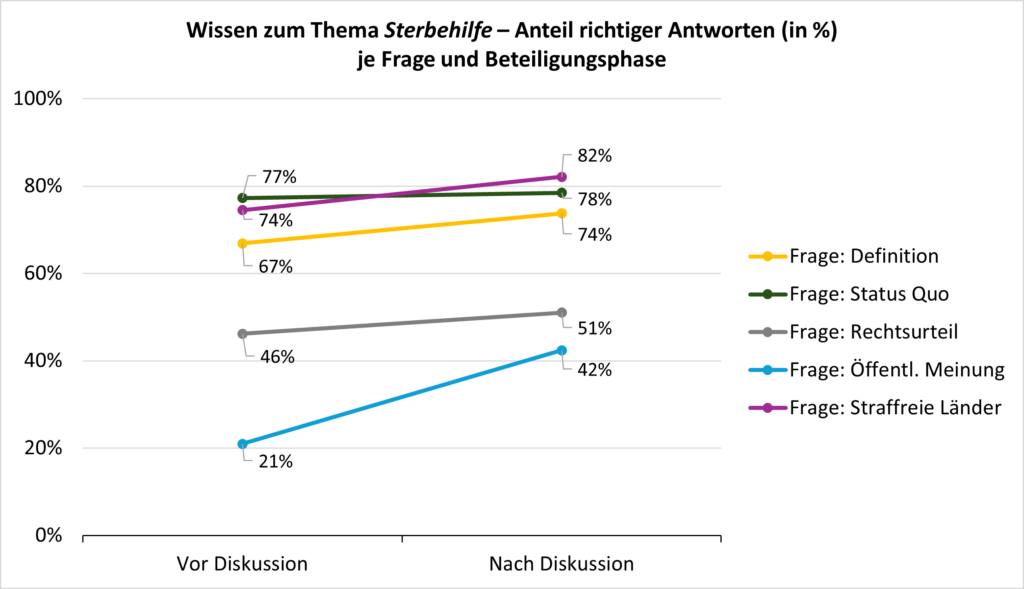

Uns hat außerdem interessiert, ob die Teilnehmenden im Zuge der Diskussionen ihr Wissen zum Thema ausgebaut haben. Dazu hatten wir in den Befragungen, die vor, während und nach der Diskussionsphase durchgeführt worden, fünf verschiedene Fakten abgefragt.

- Definition: Was versteht man unter dem Begriff „aktive Sterbehilfe“?

- Status Quo: Welche Form der Sterbehilfe ist aktuell in Deutschland strafbar?

- Rechtsurteil: In welchem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass die Sterbehilfe in Deutschland gesetzlich neu geregelt werden muss?

- Öffentliche Meinung: Wie verbreitet ist die Befürwortung der Legalisierung der „aktiven Sterbehilfe“ in Deutschland laut Umfragen?

- Ländervergleich: In manchen Ländern ist die „aktive Sterbehilfe“ straffrei. Welche 3 Länder gehören dazu?

Für jede Frage standen vier Antwortoptionen zur Auswahl, von denen jeweils eine richtig war. Der Kenntnisstand der Teilnehmenden ist in der nächsten Grafik dargestellt. Wir sehen über den Verlauf der Studie hinweg einen allgemeinen Wissenszuwachs unter den Teilnehmenden. Dabei gibt es Fragen, die offenbar schwieriger zu beantworten waren als andere. Aber insgesamt scheint der diskursive Austausch unter den Teilnehmenden einen positiven Effekt gehabt zu haben.

Bewertung der Plattform – wie schlägt sich die KI?

Insgesamt waren 83% der Teilnehmenden mit den Diskussionen eher oder voll und ganz zufrieden. Das mag sicherlich auch daran liegen, dass eine klare Mehrheit für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe war. Noch mehr hat uns interessiert, ob die Teilnehmenden tatsächlich wahrgenommen haben, dass in bestimmten Plattform-Versionen zusätzliche KI-Funktionen integriert waren. Das haben wir in der letzten Befragung erhoben. Die Frage danach, ob in der Plattform „qualitativ hochwertige Diskussionsbeiträge als Top-Kommentare markiert“ wurden, bejahten die Teilnehmenden, die auf der Plattform diskutierten, in der eine KI-basierte Hervorhebungsfunktion integriert war, häufiger als die Teilnehmenden in der Vergleichsgruppe ohne KI-Features. Zugleich fühlten sie sich nicht stärker durch die Funktionen der Plattform bevormundet als die Vergleichsgruppe. Die KI war so programmiert, dass einzelne Kommentare mit besonders hoher argumentativer Qualität farblich gekennzeichnet und durch das Anzeigen ganz oben in den Diskussionen herausgestellt wurden. Wenn ihr mehr über das KI-Tool erfahren wolltet, dann empfehlen wir euch diesen TV-Beitrag. Aktuell analysieren wir, welche weiteren Einflüsse die KI auf die Diskussionen hatte. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, schaut doch gerne künftig hier vorbei.